2010,04,16, Friday

昨晩は「明日は朝からやるぞ~!」と意気込んで床に入ったのですが、いざ目が覚めてみると時計の針は午後1時・・・

布団から這い出てボケ~としているうちに日はどんどん傾いていきます。

そして15時頃、ようやく工具箱を持ち出して作業にかかりましたw

ハイ、終わり^^

まぁこんな感じですが、グリップエンドは何か他にいいのがないか物色中です。

こうやって完成後の画像を見るとそうたいしたことはないのですが、ここまでにはいろんな問題がありました。

先日までにお伝えした以外の問題では・・・

・ハンドルバーを交換することで、ブレーキホースのガイド(上側)がなくなる。

・クラッチホルダを分割式にするのはいいが、クラッチスイッチ(スターターロックアウトスイッチ)のカプラと配線が違う。

・同ホルダにはミラーホールがない。

・スイッチボックス固定用の穴をハンドルバーに開けなければならない。

・ブレーキマスターをスイッチボックスに近づけるとスイッチボックスのネジ穴が塞がるw

・買ったばかりのピボットレバーが使えなくなったw

など。

その他作業中に見つかった点もありますが、以下画像でご紹介します。

マスタシリンダーをスイッチに近づけるとこのようにネジ穴を塞いでしまいます。

ですからノーマルではスイッチとマスターのクランプは結構離して取り付けてあります。

しかしこのハンドルバーはグリップ~マスターまで余裕を持って取り付けられるほどのスペースはありません。

ですからこのようにギリギリまで近づけて装着しました。

スイッチボックスを取り外す際はマスターを緩めてずらさなければなりませんが、まぁそれくらいはいいでしょう^^;

ノーマルのハンドルバーにはブレーキホースのガイドが溶接してありました。

ですからハンドル交換で別途ホースガイドを付けなければなりません。

それがなくても支障はないと思うのですが、ここはKSR110のガイドを手に入れて付けてみました。

しかしそのガイドの取り付けもスムーズにはいきませんでした。

一般的に、ホースガイドはトップブリッジのクランプボルトと共締めされているものですが、Dトラ125のクランプボルトはテール側から締め込まれています。

つまり、クランプボルトと共締めすることが出来ないんです。

まぁステーを自作するなどすれば可能ですが、あまりスマートな方法ではないですよね。

一方、本来共締めされるべき前方のネジ穴を見ていると、ボルトまで5mmほど空いているのに気がつきます。

そこに何とか止められないか・・・

いろいろやってみましたが取り付け面がフラットではなく、さらに傾斜しているためしっかりと固定することは不可能と判断。

となれば、他の場所にステーを取り付けてそこに装着するしかありません。

どこかいい場所はないか・・・

とあちこち覗き込んでいると、メーターステーのボルトが使えそう。

ってことでここにステーを付けてホースガイドを取り付けました。

次はクラッチホルダから出ているスターターロックアウトスイッチのカプラを変更します。

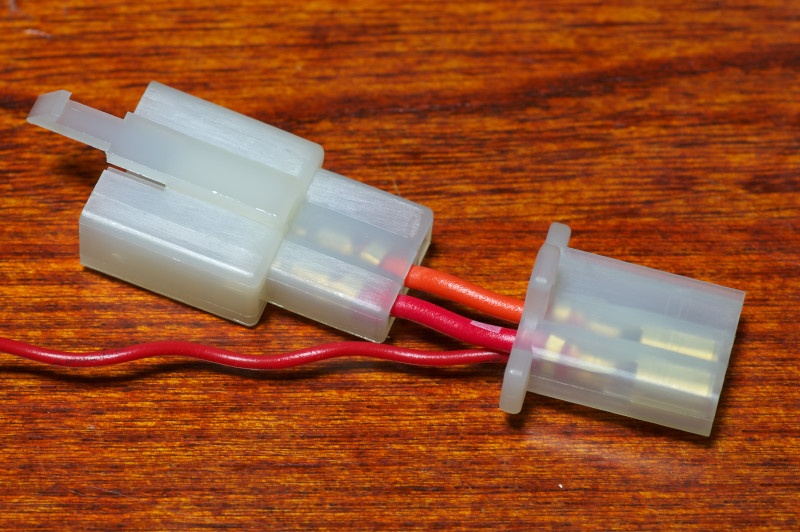

この07年Dトラ用のクラッチホルダはスイッチから長いコードが出ており、その先に110型3Pカプラがあります。

しかしそのカプラは車両側と同じ雄タイプ・・・

車両側の配線は出来るだけ弄りたくありませんので、ここはスイッチ側のカプラを雌タイプに交換します。

さらにスイッチ側のコードがやたら長いので、適当にカットして配線(端子の位置)も車両側に合わせてカプラに差し替えます。

そのあと動作に問題はないか確かめて終わりです。

あとは防水対策を考えなければなりません。

ノーマルはカプラ一体型のスイッチがホルダの裏にに付いていたのですが、今の状態では水が進入しまくりですからw

クラッチホルダは分割式になりましたが、このホルダにはミラーホールが開いていませんのでミラーが付けられません。

別途ミラーホルダを付けるスペースはもうありませんので、純正ホルダのクランプに換えてニッシン製のマスター用ミラーホルダを付けてみました。

ただ、ミラーホルダの取り付け穴は6mmなのに対してクラッチホルダ側のネジ穴が5mm。

まぁクランプだから問題ないか・・・ってことで5mmのボルトで固定しました。

また、これに合わせて07年Dトラ用のピボットレバーも購入。

これで無事にミラーが付いたのはいいのですが、左右でミラーの角度が大きく違いますw

右側はミラーホールとマスターに角度が付いているため、ブレーキレバーとミラーの角度に違和感はありません。

しかしクラッチ側のミラーホルダは垂直に穴が開いているため、クラッチレバーとミラーの角度が90°になってしまいます。

つまり、クラッチレバーを水平から少しでも下に向けようならばミラーは前に傾斜してしまいますw

まぁ真横から見なければ気になりませんし、使用に際して何ら問題はありませんのでとりあえずこれでよし。

これはブレーキホースのクランプです。

当然ですが純正ホースに合わせて作ってありますので、径の小さいメッシュホースでは固定されません。

そこで昔ZX-10に使ったガソリンホースの残りをカットして巻き付けてみましたが、それでもまだ完全ではない様子・・・

この際ですから、ここは後ほどジータのクランプにでも換えてみようかと思っています。

ちなみにこちら側はホースにゴムのブッシュが付属していたので問題なし。

これでようやくハンドルバーの交換が終了・・・

今日の作業時間はせいぜい1時間程度でしたが、ここまでくるのに何日かかったことかw

あちこち家の中を散らかしていたのでかみさんはさぞかし喜んでいることでしょう・・・

しかし、私は次なる目標としてフェンダーレス化を目論んでいます・・・^^;

布団から這い出てボケ~としているうちに日はどんどん傾いていきます。

そして15時頃、ようやく工具箱を持ち出して作業にかかりましたw

ハイ、終わり^^

まぁこんな感じですが、グリップエンドは何か他にいいのがないか物色中です。

こうやって完成後の画像を見るとそうたいしたことはないのですが、ここまでにはいろんな問題がありました。

先日までにお伝えした以外の問題では・・・

・ハンドルバーを交換することで、ブレーキホースのガイド(上側)がなくなる。

・クラッチホルダを分割式にするのはいいが、クラッチスイッチ(スターターロックアウトスイッチ)のカプラと配線が違う。

・同ホルダにはミラーホールがない。

・スイッチボックス固定用の穴をハンドルバーに開けなければならない。

・ブレーキマスターをスイッチボックスに近づけるとスイッチボックスのネジ穴が塞がるw

・買ったばかりのピボットレバーが使えなくなったw

など。

その他作業中に見つかった点もありますが、以下画像でご紹介します。

マスタシリンダーをスイッチに近づけるとこのようにネジ穴を塞いでしまいます。

ですからノーマルではスイッチとマスターのクランプは結構離して取り付けてあります。

しかしこのハンドルバーはグリップ~マスターまで余裕を持って取り付けられるほどのスペースはありません。

ですからこのようにギリギリまで近づけて装着しました。

スイッチボックスを取り外す際はマスターを緩めてずらさなければなりませんが、まぁそれくらいはいいでしょう^^;

ノーマルのハンドルバーにはブレーキホースのガイドが溶接してありました。

ですからハンドル交換で別途ホースガイドを付けなければなりません。

それがなくても支障はないと思うのですが、ここはKSR110のガイドを手に入れて付けてみました。

しかしそのガイドの取り付けもスムーズにはいきませんでした。

一般的に、ホースガイドはトップブリッジのクランプボルトと共締めされているものですが、Dトラ125のクランプボルトはテール側から締め込まれています。

つまり、クランプボルトと共締めすることが出来ないんです。

まぁステーを自作するなどすれば可能ですが、あまりスマートな方法ではないですよね。

一方、本来共締めされるべき前方のネジ穴を見ていると、ボルトまで5mmほど空いているのに気がつきます。

そこに何とか止められないか・・・

いろいろやってみましたが取り付け面がフラットではなく、さらに傾斜しているためしっかりと固定することは不可能と判断。

となれば、他の場所にステーを取り付けてそこに装着するしかありません。

どこかいい場所はないか・・・

とあちこち覗き込んでいると、メーターステーのボルトが使えそう。

ってことでここにステーを付けてホースガイドを取り付けました。

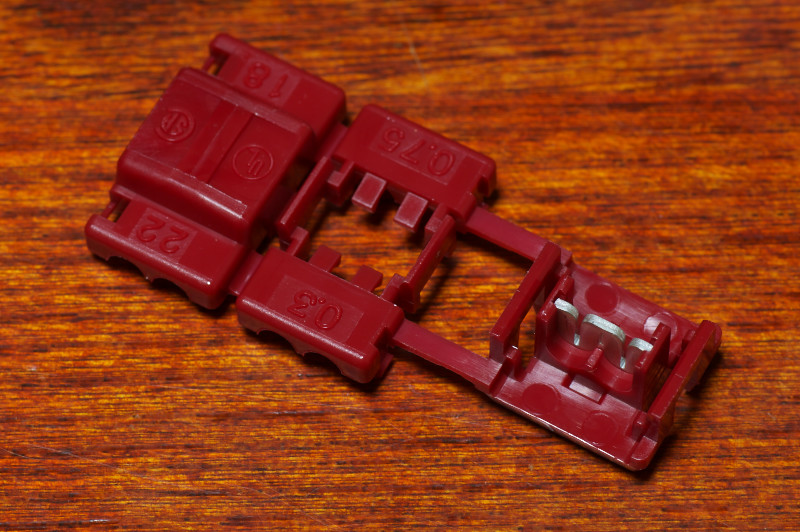

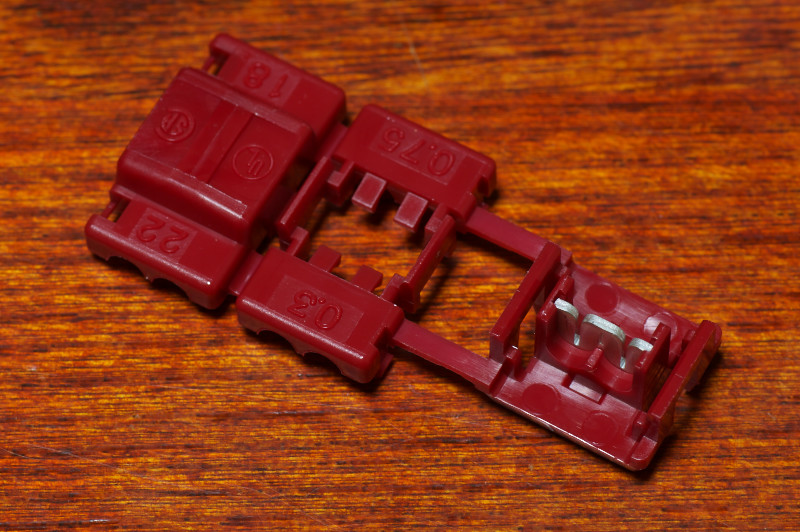

次はクラッチホルダから出ているスターターロックアウトスイッチのカプラを変更します。

この07年Dトラ用のクラッチホルダはスイッチから長いコードが出ており、その先に110型3Pカプラがあります。

しかしそのカプラは車両側と同じ雄タイプ・・・

車両側の配線は出来るだけ弄りたくありませんので、ここはスイッチ側のカプラを雌タイプに交換します。

さらにスイッチ側のコードがやたら長いので、適当にカットして配線(端子の位置)も車両側に合わせてカプラに差し替えます。

そのあと動作に問題はないか確かめて終わりです。

あとは防水対策を考えなければなりません。

ノーマルはカプラ一体型のスイッチがホルダの裏にに付いていたのですが、今の状態では水が進入しまくりですからw

クラッチホルダは分割式になりましたが、このホルダにはミラーホールが開いていませんのでミラーが付けられません。

別途ミラーホルダを付けるスペースはもうありませんので、純正ホルダのクランプに換えてニッシン製のマスター用ミラーホルダを付けてみました。

ただ、ミラーホルダの取り付け穴は6mmなのに対してクラッチホルダ側のネジ穴が5mm。

まぁクランプだから問題ないか・・・ってことで5mmのボルトで固定しました。

また、これに合わせて07年Dトラ用のピボットレバーも購入。

これで無事にミラーが付いたのはいいのですが、左右でミラーの角度が大きく違いますw

右側はミラーホールとマスターに角度が付いているため、ブレーキレバーとミラーの角度に違和感はありません。

しかしクラッチ側のミラーホルダは垂直に穴が開いているため、クラッチレバーとミラーの角度が90°になってしまいます。

つまり、クラッチレバーを水平から少しでも下に向けようならばミラーは前に傾斜してしまいますw

まぁ真横から見なければ気になりませんし、使用に際して何ら問題はありませんのでとりあえずこれでよし。

これはブレーキホースのクランプです。

当然ですが純正ホースに合わせて作ってありますので、径の小さいメッシュホースでは固定されません。

そこで昔ZX-10に使ったガソリンホースの残りをカットして巻き付けてみましたが、それでもまだ完全ではない様子・・・

この際ですから、ここは後ほどジータのクランプにでも換えてみようかと思っています。

ちなみにこちら側はホースにゴムのブッシュが付属していたので問題なし。

これでようやくハンドルバーの交換が終了・・・

今日の作業時間はせいぜい1時間程度でしたが、ここまでくるのに何日かかったことかw

あちこち家の中を散らかしていたのでかみさんはさぞかし喜んでいることでしょう・・・

しかし、私は次なる目標としてフェンダーレス化を目論んでいます・・・^^;

2010,04,28, Wednesday

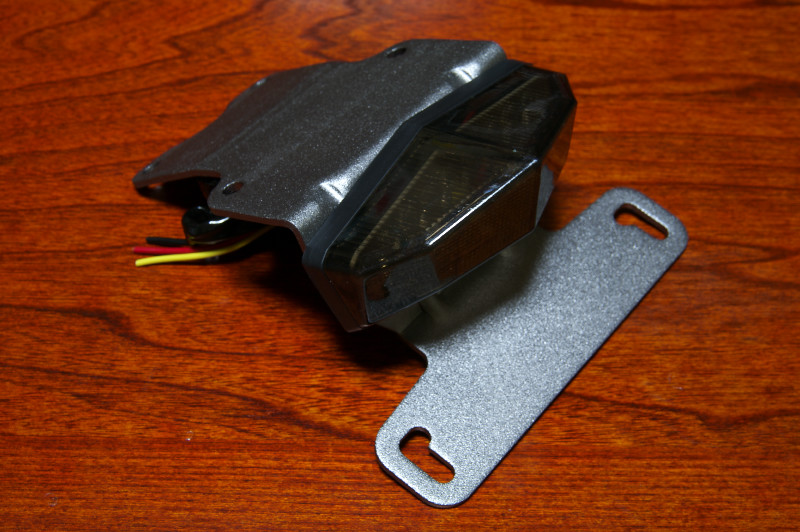

DRCのエッジ アルミホルダーKIT、つまりフェンダーレスキットです。

Dトラ125用が最近出たようで、先日かみさんの許可をもらって買いました^^;

フェンダーレスキットはちょいと前から探していたのですが、なかなか好みのヤツが見つからなかったんです。

中には「あ、いいかな・・・」って思ったのもあったのですが、アルミの板が薄っぺらくて頼りなさそうなのでやめたんです。

で、このDRCのを見たときに「これだ!」と思ったんですね。

まず、テールランプの形状が純正と似た感じで違和感がありません。

そしてアルミの板厚もかなりあり、曲げてある部分もリブが施してあるので強度も心配なさそう。

薄い板をただ曲げただけだと振動でナンバーが豪快に震えて不快ですが、これなら大丈夫かな・・・

ちなみにレンズはスモークにしてみました。

さて、これを明日にでも取り付けてみようかな・・・って思っていますが、他にもやることがあるので明日中に出来るかな~?

2010,05,04, Tuesday

先日購入したエッジ アルミホルダー(フェンダーレスキット)ですが、なかなか時間がなくて付けることが出来ませんでした。

正確には一度取り付けようとしたのですが、実は一つ気になることがあって作業を中断していたのでした。

そして今日になってようやく取り付けましたので、その”気になること”も合わせてご紹介したいと思います。

さて、純正のリアフェンダーを外すにはまずサイドカバー、シート、テールカウルを外します。

こんな感じです。

そしてフェンダーを外してアルミホルダーに付け替えるだけです。

キットには必要なボルトやロックナット、ワッシャーにゴムワッシャーなども付属しており、基本的にボルトオンです。

ただ一つ、配線だけは自分で切った貼ったの作業をしなければなりません。

説明書によると、まずは「テールライトの配線は適当な長さにカットします」とあります。

まぁ当然ですね・・・

車体のカプラの位置に合わせてあらかじめカットしておきます。

しかしその後の文言に疑問が・・・

・純正テールライトのコネクタを使用するためその配線をカットし、付属のギボシ端子でアルミホルダーの配線と接続します。

ちょっと待て!

純正の配線をカットしろだと?

そんなことしなくても純正テールライトのカプラ(オス側3P110型カプラ)から端子を抜いて、そのカプラだけ利用すればいいじゃん!

そしてギボシ端子ではなく110型のオス端子を付属すれば、わざわざ純正の配線を切断することもないのに・・・

ですから私は手持ちの110型カプラでホルダーの配線をすることにしました。

と、ここまでは先日の記事の翌日の話です。

なぜここで作業が一時中断したかというと、手持ちのオス側カプラはあったのですが、なんとオス側の端子が2つしかなくて・・・w

仕方ないので買いに行くか・・・と近所のホームセンターに出かけるも売っておらず、その後別のホームセンターでも買うことが出来ませんでした。

もっと足を伸ばしてバイクセブンや南海部品に行けば間違いなく売っていると思うのですが、その日はあと1時間ほどで仕事だったのでやむなく作業をそこで中断。

そして、やっと今日になって端子を購入し作業を再開したのでした。

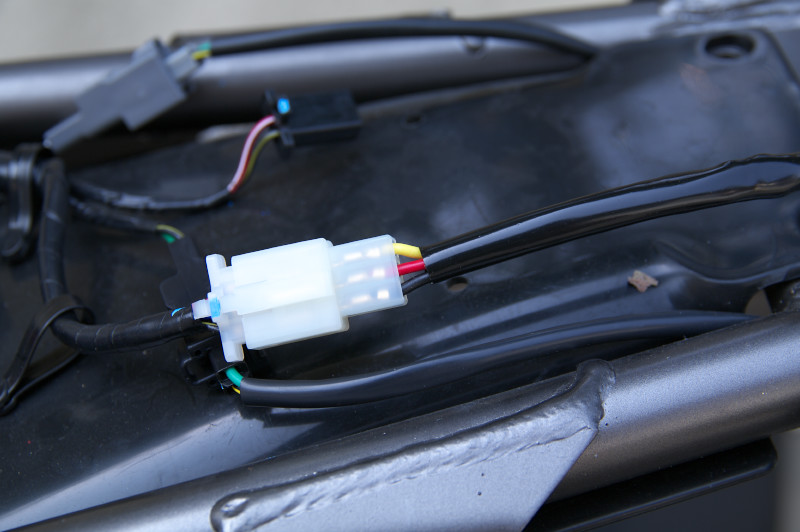

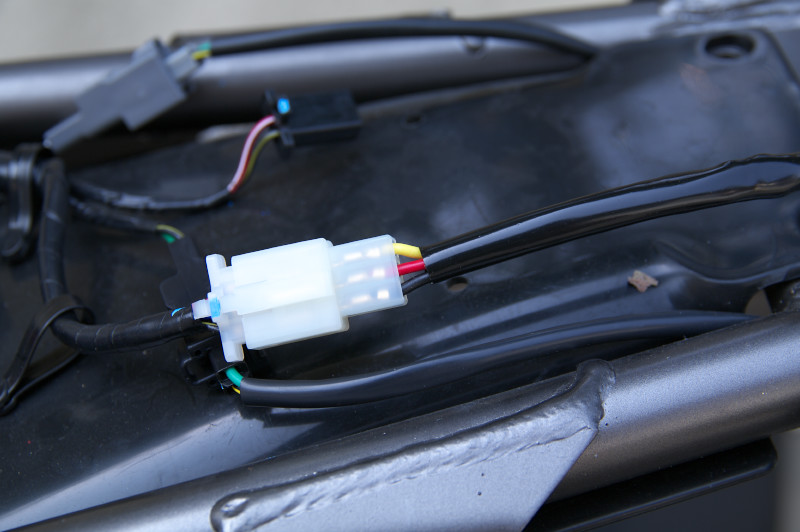

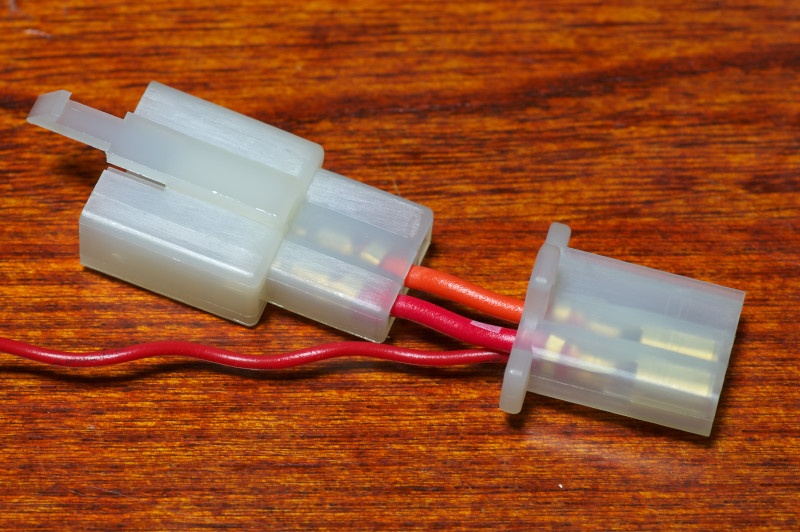

これが問題のテールライトのカプラです。

たったこれだけのために何日放置したでしょうか・・・

こういったパーツは事前によく確認するべきでしたねw

ちなみにこのカプラの上に見えている黒いカプラはナンバー灯のカプラです。

アルミホルダーキットではテールランプ内のLEDでナンバーを照らしますので、この純正のナンバー灯カプラは使用しません。

しかし、実はこのカプラも後日使おうかと思っていますので、ビニテなどで養生せずにそのままにしておきます。

さぁ完成です^^

クソ長い純正フェンダーがなくなりとてもスッキリしました。

こうやって見みると後ろの小物入れはない方がいいかなぁ・・・?

さて、ここで気になるスモークレンズの点灯具合ですが・・・

下側がブレーキランプ点灯時ですが、日中でも”暗い”印象はありません。

非点灯時と比べても明度差はそこそこありますので問題ないでしょう。

あとは周りの人の意見も聞いて不評であればレッドレンズに換えましょうw

横からこうやってみるとランプ裏(ウインカー~ランプ間)がちょっと寂しい気がしますね。

その部分のサイドをカバーできるようなものがあればいいですね。

ちなみにキットにはDRCのLEDウインカーを取り付けるステー(純正ウインカーは取り付け不可)も付属していました。

しかし個人的にデザインは純正ウインカーのほうが好きなのでウインカーはノーマルのままです。

ただ、位置的にもうちょっと後ろにないと斜め後ろからの視認性がイマイチな気がしますので、付属のステーが付く位置に幅を詰めた上で移設できないか検討してみます。

DトラッカーX用には他社からこのアルミホルダー用の純正ウインカー移設ステーが発売されているのですが、それが使えればいいんだけど・・・

ダメ元で買ってみるかw

正確には一度取り付けようとしたのですが、実は一つ気になることがあって作業を中断していたのでした。

そして今日になってようやく取り付けましたので、その”気になること”も合わせてご紹介したいと思います。

さて、純正のリアフェンダーを外すにはまずサイドカバー、シート、テールカウルを外します。

こんな感じです。

そしてフェンダーを外してアルミホルダーに付け替えるだけです。

キットには必要なボルトやロックナット、ワッシャーにゴムワッシャーなども付属しており、基本的にボルトオンです。

ただ一つ、配線だけは自分で切った貼ったの作業をしなければなりません。

説明書によると、まずは「テールライトの配線は適当な長さにカットします」とあります。

まぁ当然ですね・・・

車体のカプラの位置に合わせてあらかじめカットしておきます。

しかしその後の文言に疑問が・・・

・純正テールライトのコネクタを使用するためその配線をカットし、付属のギボシ端子でアルミホルダーの配線と接続します。

ちょっと待て!

純正の配線をカットしろだと?

そんなことしなくても純正テールライトのカプラ(オス側3P110型カプラ)から端子を抜いて、そのカプラだけ利用すればいいじゃん!

そしてギボシ端子ではなく110型のオス端子を付属すれば、わざわざ純正の配線を切断することもないのに・・・

ですから私は手持ちの110型カプラでホルダーの配線をすることにしました。

と、ここまでは先日の記事の翌日の話です。

なぜここで作業が一時中断したかというと、手持ちのオス側カプラはあったのですが、なんとオス側の端子が2つしかなくて・・・w

仕方ないので買いに行くか・・・と近所のホームセンターに出かけるも売っておらず、その後別のホームセンターでも買うことが出来ませんでした。

もっと足を伸ばしてバイクセブンや南海部品に行けば間違いなく売っていると思うのですが、その日はあと1時間ほどで仕事だったのでやむなく作業をそこで中断。

そして、やっと今日になって端子を購入し作業を再開したのでした。

これが問題のテールライトのカプラです。

たったこれだけのために何日放置したでしょうか・・・

こういったパーツは事前によく確認するべきでしたねw

ちなみにこのカプラの上に見えている黒いカプラはナンバー灯のカプラです。

アルミホルダーキットではテールランプ内のLEDでナンバーを照らしますので、この純正のナンバー灯カプラは使用しません。

しかし、実はこのカプラも後日使おうかと思っていますので、ビニテなどで養生せずにそのままにしておきます。

さぁ完成です^^

クソ長い純正フェンダーがなくなりとてもスッキリしました。

こうやって見みると後ろの小物入れはない方がいいかなぁ・・・?

さて、ここで気になるスモークレンズの点灯具合ですが・・・

下側がブレーキランプ点灯時ですが、日中でも”暗い”印象はありません。

非点灯時と比べても明度差はそこそこありますので問題ないでしょう。

あとは周りの人の意見も聞いて不評であればレッドレンズに換えましょうw

横からこうやってみるとランプ裏(ウインカー~ランプ間)がちょっと寂しい気がしますね。

その部分のサイドをカバーできるようなものがあればいいですね。

ちなみにキットにはDRCのLEDウインカーを取り付けるステー(純正ウインカーは取り付け不可)も付属していました。

しかし個人的にデザインは純正ウインカーのほうが好きなのでウインカーはノーマルのままです。

ただ、位置的にもうちょっと後ろにないと斜め後ろからの視認性がイマイチな気がしますので、付属のステーが付く位置に幅を詰めた上で移設できないか検討してみます。

DトラッカーX用には他社からこのアルミホルダー用の純正ウインカー移設ステーが発売されているのですが、それが使えればいいんだけど・・・

ダメ元で買ってみるかw

2010,05,08, Saturday

カワサキといえば、やっぱりライムグリーン。

かみさん曰く「カエルみたいな色」ですが、これは今やカワサキのオートバイ部門におけるコーポレートカラーとなっています。

そしてライムグリーンといえば・・・

そう、クーラント・・・

ではありません。

実はこれ、エンジンオイルなんですよ。

エルフと共同開発したカワサキ純正のエンジンオイルです。

さすがカワサキ、エンジンオイルまでライムグリーンにしちゃいました。

そして今日、私もカワサキによるカワサキ車のためのこのオイルに交換です。

まだオイル交換するほど距離は走っていませんが、納車後半年経ちますし季節も夏を迎えますので躊躇なく換えます^^

しかしこのオイル、水冷のバイクだとクーラントと間違わないか?って思いますが、Dトラ125は空冷なんでそんな心配はいりません^^;

またこのエンジンにはオイル量の点検窓もありませんので、入れたあとはオイルが何色かなんてことも分からなくなりますw

まぁ見えたとしても走ればオイルもすぐに色は変わっちゃうんですけどね・・・

ちなみに交換するこの「冴強」の粘度は10W-50なのですが、最初は10W-40の「冴速」にしようかな?って思ったんです。

なぜなら「冴速」にはあの”キリン”の東本昌平氏の手によるイラスト(ZX-RR?を駆るチョースケの図)が描かれており、私のようなキリン愛読者のためにあるようなオイルだからですw

しかし、これから夏を迎えエンジンに厳しい季節になることも考えてあえて「冴強」のほうを選びました。

まぁ排気量も小さいし、ぶん回すわけでもありませんのでどちらでも構わないってことは重々承知しているのですが、気分的に・・・ね。

ただやはりチョースケのイラストには未練がありますので、半年後の交換時には「冴速」にしてみようと思います^^;

ところで交換時に抜いたオイルを触ってみたのですが、かなりサラッとしてます。

水のようにバシャバシャってわけではないのですが・・・

新車時のオイルってこんなもんなんですかね?

ちなみにこのDトラ125の場合、オイル交換時の容量はフィルター交換時でちょうど1Lとなっています。

そう、ちょうどこの1L缶1本分です。

ZX-10の時は4L必要でしたからオイル代もバカにならなかったのですが、さすが125cc単気筒・・・

カスタムにお金がかかりそうなだけに燃料とオイルが安く済むのはとても助かります^^;

かみさん曰く「カエルみたいな色」ですが、これは今やカワサキのオートバイ部門におけるコーポレートカラーとなっています。

そしてライムグリーンといえば・・・

そう、クーラント・・・

ではありません。

実はこれ、エンジンオイルなんですよ。

エルフと共同開発したカワサキ純正のエンジンオイルです。

さすがカワサキ、エンジンオイルまでライムグリーンにしちゃいました。

そして今日、私もカワサキによるカワサキ車のためのこのオイルに交換です。

まだオイル交換するほど距離は走っていませんが、納車後半年経ちますし季節も夏を迎えますので躊躇なく換えます^^

しかしこのオイル、水冷のバイクだとクーラントと間違わないか?って思いますが、Dトラ125は空冷なんでそんな心配はいりません^^;

またこのエンジンにはオイル量の点検窓もありませんので、入れたあとはオイルが何色かなんてことも分からなくなりますw

まぁ見えたとしても走ればオイルもすぐに色は変わっちゃうんですけどね・・・

ちなみに交換するこの「冴強」の粘度は10W-50なのですが、最初は10W-40の「冴速」にしようかな?って思ったんです。

なぜなら「冴速」にはあの”キリン”の東本昌平氏の手によるイラスト(ZX-RR?を駆るチョースケの図)が描かれており、私のようなキリン愛読者のためにあるようなオイルだからですw

しかし、これから夏を迎えエンジンに厳しい季節になることも考えてあえて「冴強」のほうを選びました。

まぁ排気量も小さいし、ぶん回すわけでもありませんのでどちらでも構わないってことは重々承知しているのですが、気分的に・・・ね。

ただやはりチョースケのイラストには未練がありますので、半年後の交換時には「冴速」にしてみようと思います^^;

ところで交換時に抜いたオイルを触ってみたのですが、かなりサラッとしてます。

水のようにバシャバシャってわけではないのですが・・・

新車時のオイルってこんなもんなんですかね?

ちなみにこのDトラ125の場合、オイル交換時の容量はフィルター交換時でちょうど1Lとなっています。

そう、ちょうどこの1L缶1本分です。

ZX-10の時は4L必要でしたからオイル代もバカにならなかったのですが、さすが125cc単気筒・・・

カスタムにお金がかかりそうなだけに燃料とオイルが安く済むのはとても助かります^^;

2010,05,09, Sunday

以前ここで「ヨシムラのデジタルテンプメーターは加工修理して使うか、それとも新しく買い直すか考える」と書きました。

あれからしばらく経ちましたが、結局買い直すことにしました。(以下長文)

左がそれまでZX-10に付けていたヤツで、右が新たに買い直したヤツですがパネルのデザインが違います。

なんでも今年の4月はじめ、14年ぶりにリニューアルしたばかりだそうです。

新タイプといってもパネルのデザイン以外変わったところは無いようですが^^;

私が以前マルチテンプメーターを買ったのは発売直後でしたので、もうあれから14年も経つんですね・・・

さて、私はそんなテンプメーターがリニューアルされることなど知るはずもなく、気持ちのタイミングさえ合えば買うのはいつでもいいと思っていました。

そしてここ最近はハンドルやその他諸々のパーツを見に何度もバイクセブンに足を運んでいたのですが、そのたびにテンプメーターを買おうかどうか迷って結局今まで買わずにきました。

しかしある日、突如新タイプに切り替わったのを見て思わずその場で買ってしまいました^^;

しかもちょうどオイル交換を考えていたときなので、ここで買わなければ恐らく次回のオイル交換まで買うことはなかったでしょうね。

ってことで、昨日のオイル交換時にドレンボルトをセンサーボルトに交換しておき、今日メーターを取り付けました。

午前中いろいろ忙しかったので作業は後日ゆっくり・・・と思っていたのですが、ソフトバンクの負け試合を見たあとでムシャクシャしていたので気晴らしに急遽作業開始です^^;

あらかじめオイル交換前の数日間は配線処理や取り回しなどの下準備をしておいたので、今日はその確認をしながら取り付けるだけなのでそれほど時間はかかりませんでした。

その前にまず配線についてですが・・・

センサーからのコードは付属のスパイラルチューブで保護するのですが、私は個人的な好みで別途購入した内径3mmのコルゲートチューブを使いました。

スパイラルチューブよりも曲線部の自由度が高いし、見た目もスッキリしてますからね。

次に電源はどこから取るかでしばらく悩みました。

先日フェンダーレスキットを取り付けたときに余ったナンバー灯のカプラを使おうと思っていたのですが、付属の電源コードが届かず延長するしかありません。

電源コードは出来るだけ短いほうがいいですから、あのカプラは諦めてメーターから近い場所を探しました。

サービスマニュアルの配線図をジーッと見てイグニションONで通電するラインを探します。

ちなみにメーターキットには電源割り込み用のエレクトロタップが付属していましたが、私はこれは使いません。

場合によっては接触不良や断線の危険性がありますし、何より既存のラインを傷つけることは極力避けたいです。

私は実際に今から15年以上前に初めて取り付けたセキュリティで痛い思いをしましたから、それ以来このタップは使わないことにしていますw

まぁ正しい使い方をすれば問題ないといいますけど、使わずに済むならそれに越したことはありません。

ということで今回はウインカーリレーのカプラに延長カプラを割り込ませることにしました。

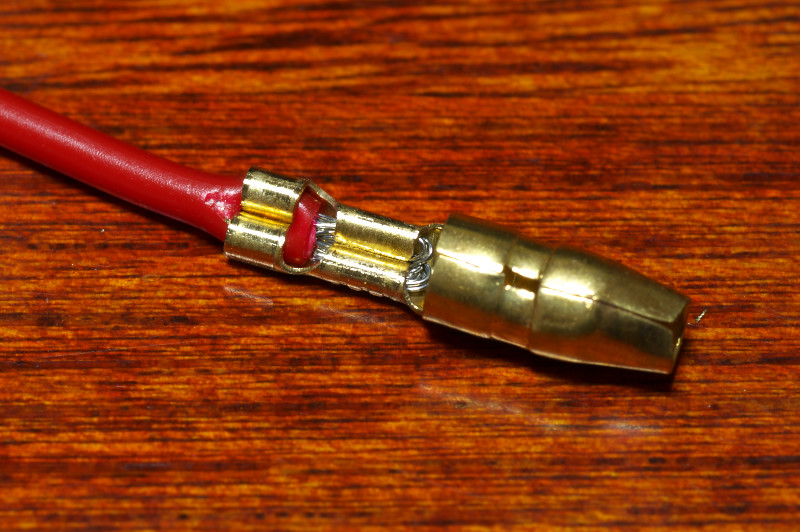

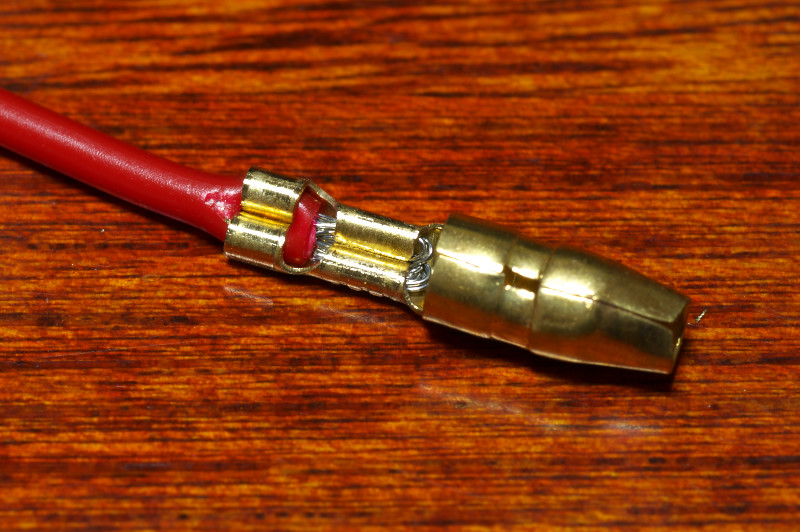

リレーのカプラは110型3Pカプラですので、このように延長カプラを作成してプラスのラインを分岐させました。

このとき端子に2本分の電線を圧着させるのですが、小さな110型端子に2本圧着させるのはちょいと難しかったので片方(メーター接続側)は少し細い電線にしました。

細いっていってもメーターから伸びる電線と同じサイズなので問題はないでしょう、たぶん・・・w

次にこの細い電線にギボシ端子を取り付けます。

今回は防水ギボシカバーを使うのですが、この電線はそのカバーにはちょいと細すぎますし、ギボシもちゃんとカシメられるかが心配です。

そこでカバーの部分だけ熱収縮チューブを被せて線を太くさせ、カバーの防水性の確保と端子の圧着もしっかり出来るようになりました。

このあとギボシ端子を付けますが、その前に防水カバーを通しておきます。

芯線も細くて抜ける心配がありますので、ちょっと長めに残して折り返します。

まずは芯線部分を先にカシメて抜けないかどうかチェックします。

そして最後に被覆部分をカシメます。

そして最後に防水カバーの切り欠きをギボシに合わせて挿入。

このあと延長カプラからの電源ラインにもギボシ端子を付けて終わり。

ここで一つ注意点を・・・

ギボシ端子は車体側からのプラス線にはメス端子を使いましょう。

オス端子を使うと端子がむき出しになりますので、車体に触れてショートする危険性が高くなりますからね。

さぁ、これで配線の準備は整いましたので装着するだけですが、ここでもしばらく考えさせられました・・・

メーターをどこに付けるか、ということを。

まぁこの手のバイクに付けようと思ったらミラーホルダーかハンドルマウントくらいですよね・・・

スピードメーターに近い上側に付けようかな?とも思いましたが、ブレーキホースとバーパッドが邪魔でよく見えないので下側に付けました。

ステーはアクティブのメーター用ステーです。

ヨシムラ製のは角度がついていないし、何よりカーボン製なので高すぎます。

このアクティブのステーにはロングボルトとカラーが付いていましたが、ここでもバーパッドが邪魔でロングボルトが入らないのでカラーは使わず標準のボルトでそのまま固定します。

ボルトのねじ込み長が僅かに短くなりますが、恐らく大丈夫でしょう・・・w

下に付けた際に一番気になるのは、ハンドルを切ったときのタンクとのクリアランスです。

今回の場合はハンドルを右に切ったときが問題になりますが、まぁ何とか大丈夫のようです。

メーターの点灯確認は接続時にしておきましたが、最後にエンジンをかけて各数値が正しく表示されるか確認して終了~

さぁこれで気になっていたテンプメーターは無事取り付けられました。

今はいろんなメーカーから多機能(スピード、タコ、距離、最高速度計測とかw)でしかもこのヨシムラのより安価なデジタルメーターが出ていますが、私はそれほど多機能なものはいりません。

電圧と油温さえ分かれば十分ですから・・・

あれからしばらく経ちましたが、結局買い直すことにしました。(以下長文)

左がそれまでZX-10に付けていたヤツで、右が新たに買い直したヤツですがパネルのデザインが違います。

なんでも今年の4月はじめ、14年ぶりにリニューアルしたばかりだそうです。

新タイプといってもパネルのデザイン以外変わったところは無いようですが^^;

私が以前マルチテンプメーターを買ったのは発売直後でしたので、もうあれから14年も経つんですね・・・

さて、私はそんなテンプメーターがリニューアルされることなど知るはずもなく、気持ちのタイミングさえ合えば買うのはいつでもいいと思っていました。

そしてここ最近はハンドルやその他諸々のパーツを見に何度もバイクセブンに足を運んでいたのですが、そのたびにテンプメーターを買おうかどうか迷って結局今まで買わずにきました。

しかしある日、突如新タイプに切り替わったのを見て思わずその場で買ってしまいました^^;

しかもちょうどオイル交換を考えていたときなので、ここで買わなければ恐らく次回のオイル交換まで買うことはなかったでしょうね。

ってことで、昨日のオイル交換時にドレンボルトをセンサーボルトに交換しておき、今日メーターを取り付けました。

午前中いろいろ忙しかったので作業は後日ゆっくり・・・と思っていたのですが、ソフトバンクの負け試合を見たあとでムシャクシャしていたので気晴らしに急遽作業開始です^^;

あらかじめオイル交換前の数日間は配線処理や取り回しなどの下準備をしておいたので、今日はその確認をしながら取り付けるだけなのでそれほど時間はかかりませんでした。

その前にまず配線についてですが・・・

センサーからのコードは付属のスパイラルチューブで保護するのですが、私は個人的な好みで別途購入した内径3mmのコルゲートチューブを使いました。

スパイラルチューブよりも曲線部の自由度が高いし、見た目もスッキリしてますからね。

次に電源はどこから取るかでしばらく悩みました。

先日フェンダーレスキットを取り付けたときに余ったナンバー灯のカプラを使おうと思っていたのですが、付属の電源コードが届かず延長するしかありません。

電源コードは出来るだけ短いほうがいいですから、あのカプラは諦めてメーターから近い場所を探しました。

サービスマニュアルの配線図をジーッと見てイグニションONで通電するラインを探します。

ちなみにメーターキットには電源割り込み用のエレクトロタップが付属していましたが、私はこれは使いません。

場合によっては接触不良や断線の危険性がありますし、何より既存のラインを傷つけることは極力避けたいです。

私は実際に今から15年以上前に初めて取り付けたセキュリティで痛い思いをしましたから、それ以来このタップは使わないことにしていますw

まぁ正しい使い方をすれば問題ないといいますけど、使わずに済むならそれに越したことはありません。

ということで今回はウインカーリレーのカプラに延長カプラを割り込ませることにしました。

リレーのカプラは110型3Pカプラですので、このように延長カプラを作成してプラスのラインを分岐させました。

このとき端子に2本分の電線を圧着させるのですが、小さな110型端子に2本圧着させるのはちょいと難しかったので片方(メーター接続側)は少し細い電線にしました。

細いっていってもメーターから伸びる電線と同じサイズなので問題はないでしょう、たぶん・・・w

次にこの細い電線にギボシ端子を取り付けます。

今回は防水ギボシカバーを使うのですが、この電線はそのカバーにはちょいと細すぎますし、ギボシもちゃんとカシメられるかが心配です。

そこでカバーの部分だけ熱収縮チューブを被せて線を太くさせ、カバーの防水性の確保と端子の圧着もしっかり出来るようになりました。

このあとギボシ端子を付けますが、その前に防水カバーを通しておきます。

芯線も細くて抜ける心配がありますので、ちょっと長めに残して折り返します。

まずは芯線部分を先にカシメて抜けないかどうかチェックします。

そして最後に被覆部分をカシメます。

そして最後に防水カバーの切り欠きをギボシに合わせて挿入。

このあと延長カプラからの電源ラインにもギボシ端子を付けて終わり。

ここで一つ注意点を・・・

ギボシ端子は車体側からのプラス線にはメス端子を使いましょう。

オス端子を使うと端子がむき出しになりますので、車体に触れてショートする危険性が高くなりますからね。

さぁ、これで配線の準備は整いましたので装着するだけですが、ここでもしばらく考えさせられました・・・

メーターをどこに付けるか、ということを。

まぁこの手のバイクに付けようと思ったらミラーホルダーかハンドルマウントくらいですよね・・・

スピードメーターに近い上側に付けようかな?とも思いましたが、ブレーキホースとバーパッドが邪魔でよく見えないので下側に付けました。

ステーはアクティブのメーター用ステーです。

ヨシムラ製のは角度がついていないし、何よりカーボン製なので高すぎます。

このアクティブのステーにはロングボルトとカラーが付いていましたが、ここでもバーパッドが邪魔でロングボルトが入らないのでカラーは使わず標準のボルトでそのまま固定します。

ボルトのねじ込み長が僅かに短くなりますが、恐らく大丈夫でしょう・・・w

下に付けた際に一番気になるのは、ハンドルを切ったときのタンクとのクリアランスです。

今回の場合はハンドルを右に切ったときが問題になりますが、まぁ何とか大丈夫のようです。

メーターの点灯確認は接続時にしておきましたが、最後にエンジンをかけて各数値が正しく表示されるか確認して終了~

さぁこれで気になっていたテンプメーターは無事取り付けられました。

今はいろんなメーカーから多機能(スピード、タコ、距離、最高速度計測とかw)でしかもこのヨシムラのより安価なデジタルメーターが出ていますが、私はそれほど多機能なものはいりません。

電圧と油温さえ分かれば十分ですから・・・

TOP PAGE △